Прогресс в исследованиях неизоцианатных полиуретанов

С момента своего появления в 1937 году полиуретановые (ПУ) материалы нашли широкое применение в различных секторах, включая транспорт, строительство, нефтехимию, текстильную промышленность, машиностроение и электротехнику, аэрокосмическую отрасль, здравоохранение и сельское хозяйство. Эти материалы используются в таких формах, как пенопласты, волокна, эластомеры, гидроизоляционные материалы, синтетическая кожа, покрытия, клеи, дорожные материалы и медицинские изделия. Традиционный ПУ в основном синтезируется из двух или более изоцианатов, а также макромолекулярных полиолов и низкомолекулярных удлинителей цепи. Однако присущая изоцианатам токсичность представляет значительную опасность для здоровья человека и окружающей среды; кроме того, они обычно получают из фосгена — высокотоксичного прекурсора — и соответствующего аминного сырья.

В свете стремления современной химической промышленности к экологически чистым и устойчивым методам развития, исследователи все больше сосредотачиваются на замене изоцианатов экологически безопасными ресурсами, а также на изучении новых методов синтеза неизоцианатных полиуретанов (НИПУ). В данной статье представлены методы получения НИПУ, рассмотрены достижения в различных типах НИПУ и обсуждены их перспективы на будущее, что послужит ориентиром для дальнейших исследований.

1. Синтез неизоцианатных полиуретанов

Первый синтез низкомолекулярных карбаматных соединений с использованием моноциклических карбонатов в сочетании с алифатическими диаминами был осуществлен за рубежом в 1950-х годах, что ознаменовало поворотный момент в синтезе неизоцианатных полиуретанов. В настоящее время существуют две основные методики получения неизоцианатных полиуретанов: первая включает пошаговые реакции присоединения между бинарными циклическими карбонатами и бинарными аминами; вторая включает реакции поликонденсации с участием диуретановых промежуточных соединений наряду с диолами, которые способствуют структурному обмену внутри карбаматов. Диамарбоксилатные промежуточные соединения могут быть получены либо с помощью циклических карбонатов, либо с помощью диметилкарбонатов (ДМК); в основе всех методов лежат реакции через карбоновые кислоты, приводящие к образованию карбаматных функциональных групп.

В следующих разделах подробно рассматриваются три различных подхода к синтезу полиуретана без использования изоцианата.

1.1 Бинарная циклическая карбонатная схема

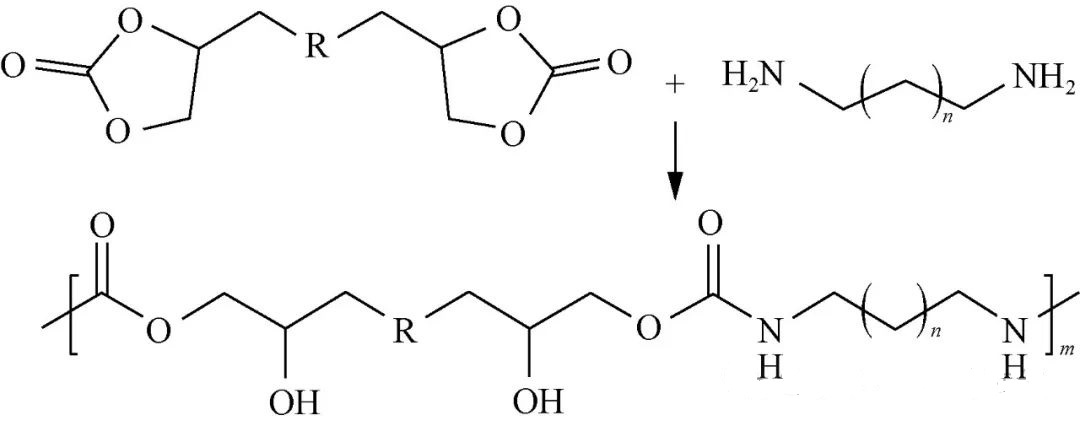

NIPU можно синтезировать путем поэтапного добавления бинарного циклического карбоната в сочетании с бинарным амином, как показано на рисунке 1.

Благодаря наличию множества гидроксильных групп в повторяющихся звеньях основной цепи, этот метод обычно позволяет получить так называемый полиβ-гидроксиполиуретан (ПГУ). Лейтш и др. разработали серию полиэфирных ПГУ, используя циклические полиэфиры с карбонатными концевыми группами, а также бинарные амины и малые молекулы, полученные из бинарных циклических карбонатов, сравнивая их с традиционными методами получения полиэфирных полиуретанов. Их результаты показали, что гидроксильные группы в ПГУ легко образуют водородные связи с атомами азота/кислорода, расположенными в мягких/жестких сегментах; различия между мягкими сегментами также влияют на поведение водородных связей, а также на степень микрофазового разделения, что впоследствии влияет на общие эксплуатационные характеристики.

Этот метод, обычно проводимый при температурах ниже 100 °C, не образует побочных продуктов в процессе реакции, что делает его относительно нечувствительным к влаге и позволяет получать стабильные продукты, не вызывающие проблем с летучестью. Однако он требует использования органических растворителей с высокой полярностью, таких как диметилсульфоксид (ДМСО), N,N-диметилформамид (ДМФ) и др. Кроме того, длительное время реакции, от одного до пяти дней, часто приводит к получению продуктов с более низкой молекулярной массой, нередко не достигающей пороговых значений около 30 кДж/моль, что затрудняет крупномасштабное производство, в основном из-за высоких затрат и недостаточной прочности получаемых полиуретанов, несмотря на многообещающие области применения, охватывающие демпфирующие материалы, конструкции с эффектом памяти формы, клеевые составы, покрытия, пенопласты и т. д.

1.2 Моноциклический карбонатный путь

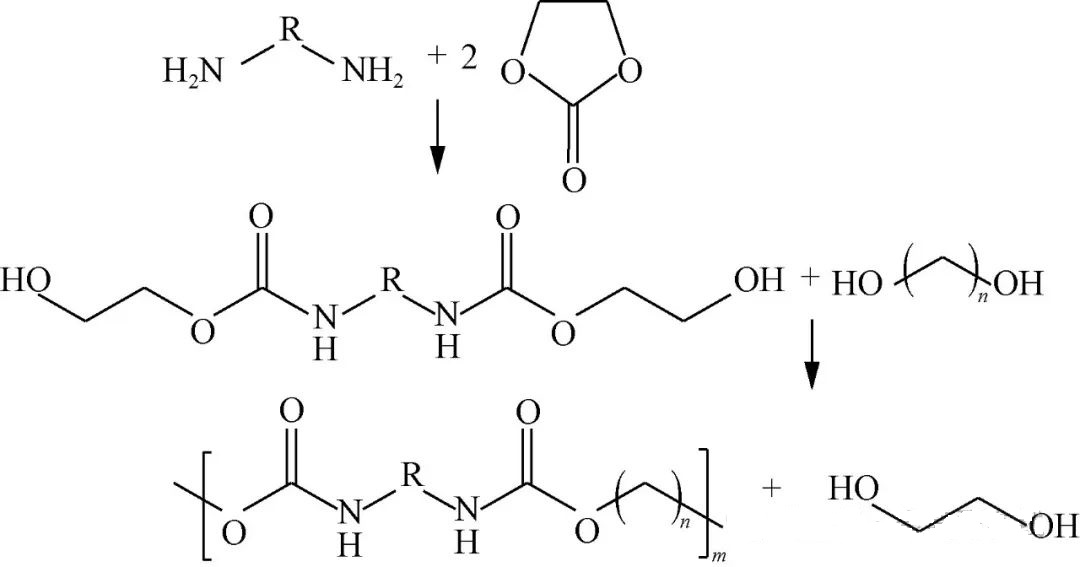

Моноциклический карбонат непосредственно реагирует с диамином, образуя дикарбамат, обладающий концевыми гидроксильными группами, который затем подвергается специализированным взаимодействиям переэтерификации/поликонденсации вместе с диолами, в конечном итоге генерируя NIPU, структурно сходный с традиционными аналогами, визуально представленными на рисунке 2.

К числу часто используемых моноциклических вариантов относятся субстраты на основе этилена и пропилена, в которых команда Чжао Цзинбо из Пекинского университета химической технологии использовала различные диамины, реагируя с указанными циклическими соединениями, первоначально получая различные структурные дикарбаматные промежуточные соединения, прежде чем перейти к фазам конденсации с использованием политетрагидрофурандиола/полиэфирдиола, что привело к успешному формированию соответствующих продуктовых линий, демонстрирующих впечатляющие термические/механические свойства, достигающие температур плавления в диапазоне примерно 125–161 °C, предел прочности на разрыв, достигающий пика около 24 МПа, и коэффициент удлинения, приближающийся к 1476%. Ван и др. аналогичным образом использовали комбинации, включающие DMC в паре с гексаметилендиаминовыми/циклокарбонатными прекурсорами, синтезируя производные с гидроксильными концевыми группами, которые затем подвергались воздействию биооснованных двуосновных кислот, таких как щавелевая/себациновая кислоты, адипиновая кислота и терефталины, достигая конечных результатов, демонстрирующих диапазон прочности на разрыв от 13 до 28 кДж/моль, колеблющийся от 9 до 17 МПа, и удлинение от 35% до 235%.

Циклокарбоновые эфиры эффективно взаимодействуют без катализаторов в типичных условиях, поддерживая температурный диапазон примерно от 80° до 120°C. В последующих реакциях переэтерификации обычно используются каталитические системы на основе оловоорганических соединений, обеспечивающие оптимальную обработку при температуре не выше 200°. Помимо простой конденсации, направленной на диольные соединения, способность к самополимеризации/дегликолизу, способствующая получению желаемых результатов, делает методологию по своей сути экологически чистой, преимущественно приводящей к образованию метанола/диольных остатков малых молекул, что представляет собой жизнеспособную промышленную альтернативу в будущем.

1.3 Диметилкарбонатный путь

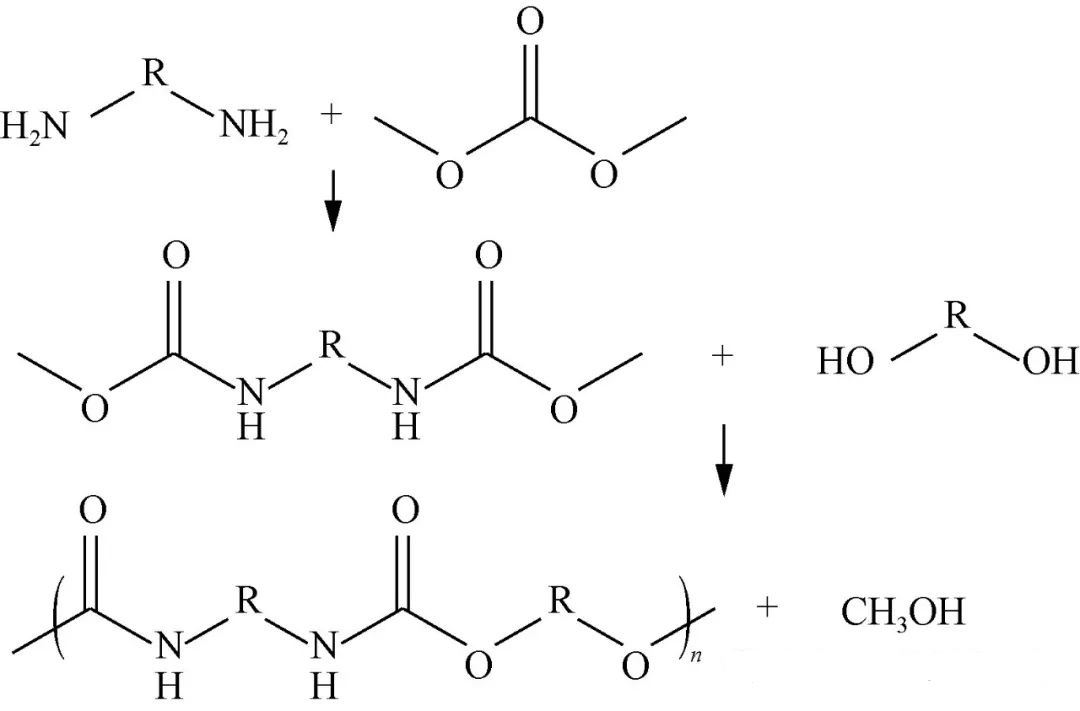

DMC представляет собой экологически чистую/нетоксичную альтернативу, содержащую многочисленные активные функциональные группы, включая метильные/метокси/карбонильные конфигурации, значительно повышающие реакционную способность и позволяющие осуществлять начальные взаимодействия, при которых DMC непосредственно взаимодействует с диаминами, образуя более мелкие промежуточные соединения с метилкарбаматными концевыми группами, за которыми следуют реакции конденсации в расплаве с включением дополнительных диольных групп с короткой цепью/более крупных полиольных компонентов, что в конечном итоге приводит к образованию желаемых полимерных структур, визуализированных, как показано на рисунке 3.

Дипа и соавторы использовали вышеупомянутую динамику, применяя катализ метоксидом натрия для организации образования различных промежуточных соединений, которые впоследствии приводили к целенаправленному расширению, в результате чего получались эквивалентные по ряду составы жестких сегментов с молекулярной массой приблизительно (3 ~ 20) × 10³ г/моль и температурами стеклования в диапазоне (-30 ~ 120 °C). Пан Дундун выбрал стратегические пары, состоящие из DMC, гексаметилен-диаминополикарбоната и полиспиртов, что позволило получить замечательные результаты, демонстрирующие показатели прочности на разрыв, колеблющиеся в диапазоне 10-15 МПа, и коэффициенты удлинения, приближающиеся к 1000%-1400%. Исследования, посвященные различным факторам, влияющим на удлинение цепи, выявили благоприятные предпочтения при выборе бутандиола/гександиола, когда сохранялось четное соотношение атомных номеров, что способствовало повышению упорядоченной кристалличности, наблюдаемому по всей цепи. Группа Саразина подготовила композиты, интегрирующие лигнин/ДМК наряду с гексагидроксиамином, продемонстрировавшие удовлетворительные механические свойства после обработки при 230℃. Дополнительные исследования, направленные на получение неизоцианат-полимочевин с использованием диазомономеров, показали потенциальные возможности применения в лакокрасочных материалах, демонстрируя сравнительные преимущества по сравнению с винил-углеродными аналогами, подчеркивая экономическую эффективность и более широкие возможности поиска поставщиков. Тщательная проверка методов синтеза в больших объемах обычно требует использования повышенных температур/вакуумных условий, что исключает необходимость в растворителях, тем самым минимизируя потоки отходов, преимущественно ограниченные только метанолом/диолами малых молекул, что в целом создает более экологичные парадигмы синтеза.

2 различных мягких сегмента неизоцианатного полиуретана

2.1 Полиэфирный полиуретан

Полиэфирный полиуретан (ПЭУ) широко используется благодаря низкой энергии когезии эфирных связей в повторяющихся звеньях мягкого сегмента, легкости вращения, превосходной гибкости при низких температурах и устойчивости к гидролизу.

Кебир и др. синтезировали полиэфирный полиуретан с использованием ДМК, полиэтиленгликоля и бутандиола в качестве сырья, однако молекулярная масса была низкой (7500–14800 г/моль), температура стеклования (Tg) была ниже 0℃, а температура плавления также была низкой (38–48℃), и прочность и другие показатели были труднодостижимы для использования. Исследовательская группа Чжао Цзинбо использовала этиленкарбонат, 1,6-гександиамин и полиэтиленгликоль для синтеза полиуретана, который имеет молекулярную массу 31000 г/моль, прочность на разрыв 5–24 МПа и относительное удлинение при разрыве 0,9–1388%. Молекулярная масса синтезированной серии ароматических полиуретанов составляет 17 300 ~ 21 000 г/моль, температура стеклования (Tg) -19 ~ 10 ℃, температура плавления 102 ~ 110 ℃, предел прочности на разрыв 12 ~ 38 МПа, а коэффициент упругого восстановления при 200% постоянном удлинении составляет 69% ~ 89%.

Исследовательская группа Чжэн Лючуня и Ли Чуньчэна синтезировала промежуточное соединение 1,6-гексаметилендиамина (БГХ) с использованием диметилкарбоната и 1,6-гексаметилендиамина, а также провела поликонденсацию с различными низкомолекулярными прямоцепочечными диолами и политетрагидрофурандиолами (Mn = 2000). Была получена серия полиэфирных полиуретанов (НИПЭУ) неизоцианатным методом, и решена проблема сшивания промежуточных соединений в ходе реакции. Структура и свойства традиционного полиэфирного полиуретана (ГДИПУ), полученного с помощью НИПЭУ и 1,6-гексаметилендиизоцианата, были сопоставлены, как показано в таблице 1.

| Образец | Массовая доля жесткого сегмента/%. | Молекулярная масса/(г)·моль^(-1)) | Индекс распределения молекулярной массы | Предел прочности на растяжение/МПа | Относительное удлинение при разрыве/% |

| NIPEU30 | 30 | 74000 | 1.9 | 12.5 | 1250 |

| НИПЭУ40 | 40 | 66000 | 2.2 | 8.0 | 550 |

| HDIPU30 | 30 | 46000 | 1.9 | 31.3 | 1440 |

| HDIPU40 | 40 | 54000 | 2.0 | 25.8 | 1360 |

Таблица 1

Результаты, представленные в таблице 1, показывают, что структурные различия между NIPEU и HDIPU в основном обусловлены жестким сегментом. Мочевиносодержащая группа, образующаяся в результате побочной реакции NIPEU, случайным образом внедряется в молекулярную цепь жесткого сегмента, разрывая его и образуя упорядоченные водородные связи. Это приводит к слабым водородным связям между молекулярными цепями жесткого сегмента и низкой кристалличности жесткого сегмента, что обуславливает низкую фазовую расслоенность NIPEU. В результате его механические свойства значительно хуже, чем у HDIPU.

2.2 Полиэстер Полиуретан

Полиэфирный полиуретан (ПЭТУ) с полиэфирными диолами в качестве мягких сегментов обладает хорошей биоразлагаемостью, биосовместимостью и механическими свойствами и может использоваться для изготовления каркасов для тканевой инженерии, являясь биомедицинским материалом с большими перспективами применения. В качестве полиэфирных диолов в качестве мягких сегментов обычно используются полибутиленадипатдиол, полигликоладипатдиол и поликапролактондиол.

Ранее Рокицки и др. провели реакцию этиленкарбоната с диамином и различными диолами (1,6-гександиол, 1,10-н-додеканол) для получения различных NIPU, но синтезированный NIPU имел более низкую молекулярную массу и более низкую температуру стеклования (Tg). Фархадиан и др. получили полициклический карбонат, используя в качестве сырья подсолнечное масло, затем смешали его с биооснованными полиаминами, нанесли на пластину и отвердили при 90 ℃ в течение 24 часов для получения термореактивной полиэфирной полиуретановой пленки, которая показала хорошую термическую стабильность. Исследовательская группа Чжан Лицюня из Южно-Китайского технологического университета синтезировала ряд диаминов и циклических карбонатов, а затем сконденсировала их с биооснованной двуосновной кислотой для получения биооснованного полиэфирного полиуретана. Исследовательская группа Чжу Цзиня в Нинбоском институте материаловедения Китайской академии наук подготовила жесткий сегмент диаминодиола, используя гексадиамин и винилкарбонат, а затем провела поликонденсацию с биооснованной ненасыщенной двуосновной кислотой для получения серии полиэфирных полиуретанов, которые могут использоваться в качестве краски после ультрафиолетового отверждения [23]. Исследовательская группа Чжэн Лючуня и Ли Чуньчэна использовала адипиновую кислоту и четыре алифатических диола (бутандиол, гексадиол, октандиол и декандиол) с различным числом атомов углерода для получения соответствующих полиэфирных диолов в качестве мягких сегментов; группа неизоцианатных полиэфирных полиуретанов (ПЭТУ), названных по числу атомов углерода алифатических диолов, была получена путем поликонденсации в расплаве с гидрокси-запечатанным предполимером жесткого сегмента, приготовленным из BHC и диолов. Механические свойства ПЭТУ показаны в таблице 2.

| Образец | Предел прочности на растяжение/МПа | Модуль упругости/МПа | Относительное удлинение при разрыве/% |

| PETU4 | 6.9±1.0 | 36±8 | 673±35 |

| PETU6 | 10.1±1.0 | 55±4 | 568±32 |

| PETU8 | 9.0±0,8 | 47±4 | 551±25 |

| PETU10 | 8.8±0.1 | 52±5 | 137±23 |

Таблица 2

Результаты показывают, что мягкий сегмент PETU4 обладает самой высокой плотностью карбонильных групп, самой сильной водородной связью с жестким сегментом и самой низкой степенью фазового разделения. Кристаллизация как мягкого, так и жесткого сегментов ограничена, что проявляется в низкой температуре плавления и прочности на разрыв, но при этом в самом высоком удлинении при разрыве.

2.3 Поликарбонатный полиуретан

Поликарбонатный полиуретан (ПКУ), особенно алифатический ПКУ, обладает превосходной устойчивостью к гидролизу, окислению, хорошей биологической стабильностью и биосовместимостью, а также имеет хорошие перспективы применения в области биомедицины. В настоящее время в большинстве производимых неизолирующих полиуретанов в качестве мягких сегментов используются полиэфирные и полиэфирные полиолы, и существует немного исследований, посвященных поликарбонатному полиуретану.

Поликарбонатный полиуретан без изоцианатов, полученный исследовательской группой Тянь Хэншуя в Южно-Китайском технологическом университете, имеет молекулярную массу более 50 000 г/моль. Влияние условий реакции на молекулярную массу полимера было изучено, но его механические свойства не были описаны. Исследовательская группа Чжэн Лючуня и Ли Чуньчэна получила ПКУ с использованием ДМК, гександиамина, гексадиола и поликарбонатных диолов и назвала его ПКУ в соответствии с массовой долей повторяющегося звена жесткого сегмента. Механические свойства приведены в таблице 3.

| Образец | Предел прочности на растяжение/МПа | Модуль упругости/МПа | Относительное удлинение при разрыве/% |

| PCU18 | 17±1 | 36±8 | 665±24 |

| PCU33 | 19±1 | 107±9 | 656±33 |

| ПКУ46 | 21±1 | 150±16 | 407±23 |

| ПКУ57 | 22±2 | 210±17 | 262±27 |

| PCU67 | 27±2 | 400±13 | 63±5 |

| PCU82 | 29±1 | 518±34 | 26±5 |

Таблица 3

Результаты показывают, что ПКУ обладает высокой молекулярной массой, до 6×10⁴ ~ 9×10⁴ г/моль, температурой плавления до 137 ℃ и прочностью на разрыв до 29 МПа. Этот вид ПКУ может использоваться как в качестве жесткого пластика, так и в качестве эластомера, что открывает хорошие перспективы его применения в биомедицинской области (например, в качестве каркасов для тканевой инженерии человека или материалов для сердечно-сосудистых имплантатов).

2.4 Гибридный неизоцианатный полиуретан

Гибридный неизоцианатный полиуретан (гибридный НИПУ) — это полиуретан, в молекулярную структуру которого вводятся эпоксидные смолы, акрилаты, диоксид кремния или силоксановые группы для образования взаимопроникающей сетки, улучшения характеристик полиуретана или придания ему различных функций.

Фэн Юэлань и др. провели реакцию биооснованного эпоксидного соевого масла с CO2 для синтеза пентамонового циклического карбоната (CSBO) и ввели диглицидиловый эфир бисфенола А (эпоксидная смола E51) с более жесткими сегментами цепи для дальнейшего улучшения NIPU, образованного CSBO, затвердевшим с помощью амина. Молекулярная цепь содержит длинный гибкий сегмент олеиновой/линолевой кислоты. Она также содержит более жесткие сегменты цепи, благодаря чему обладает высокой механической прочностью и ударной вязкостью. Некоторые исследователи также синтезировали три вида предполимеров NIPU с фурановыми концевыми группами посредством реакции раскрытия диэтиленгликольбициклического карбоната и диамина, а затем прореагировали с ненасыщенным полиэфиром для получения мягкого полиуретана с функцией самовосстановления и успешно реализовали высокую эффективность самовосстановления мягкого NIPU. Гибридный NIPU не только обладает характеристиками обычного NIPU, но также может иметь лучшую адгезию, устойчивость к кислотной и щелочной коррозии, устойчивость к растворителям и механическую прочность.

3 Перспективы

NIPU получают без использования токсичных изоцианатов, и в настоящее время его изучают в виде пенопласта, покрытий, клеев, эластомеров и других продуктов, что открывает широкие перспективы его применения. Однако большинство исследований пока ограничено лабораторными условиями, и крупномасштабное производство отсутствует. Кроме того, с повышением уровня жизни населения и непрерывным ростом спроса, NIPU с одной или несколькими функциями стал важным направлением исследований, например, антибактериальные свойства, самовосстановление, эффект памяти формы, огнестойкость, высокая термостойкость и т.д. Поэтому будущие исследования должны понять, как преодолеть ключевые проблемы индустриализации, и продолжить изучение направлений получения функционального NIPU.

Дата публикации: 29 августа 2024 г.